Legal Tech trifft Legal Design – ein Report vom Legal Design Summit 2025

Endlich war es wieder soweit: Am 11. und 12. September 2025 hat in Helsinki zum dritten Mal der Legal Design Summit stattgefunden. Die ehrenamtlich organisierte Konferenz brachte über 600 Teilnehmende aus aller Welt aus verschiedensten Disziplinen zusammen, um sich über die Zukunft des Rechts und neue Gestaltungsmöglichkeiten auszutauschen. Geboten wurden über 20 Vorträge und Panels von über 50 Speakern sowie 10 interaktive Workshops.

Schon vor dem offiziellen Start war die Stadt voller bekannter Gesichter aus der internationalen Legal Design Community und genau das macht den Summit so besonders. Er bietet Raum für den Austausch zwischen Menschen, die eine gemeinsame Vision teilen: ein Rechtssystem, das zugänglicher, verständlicher und gerechter ist.

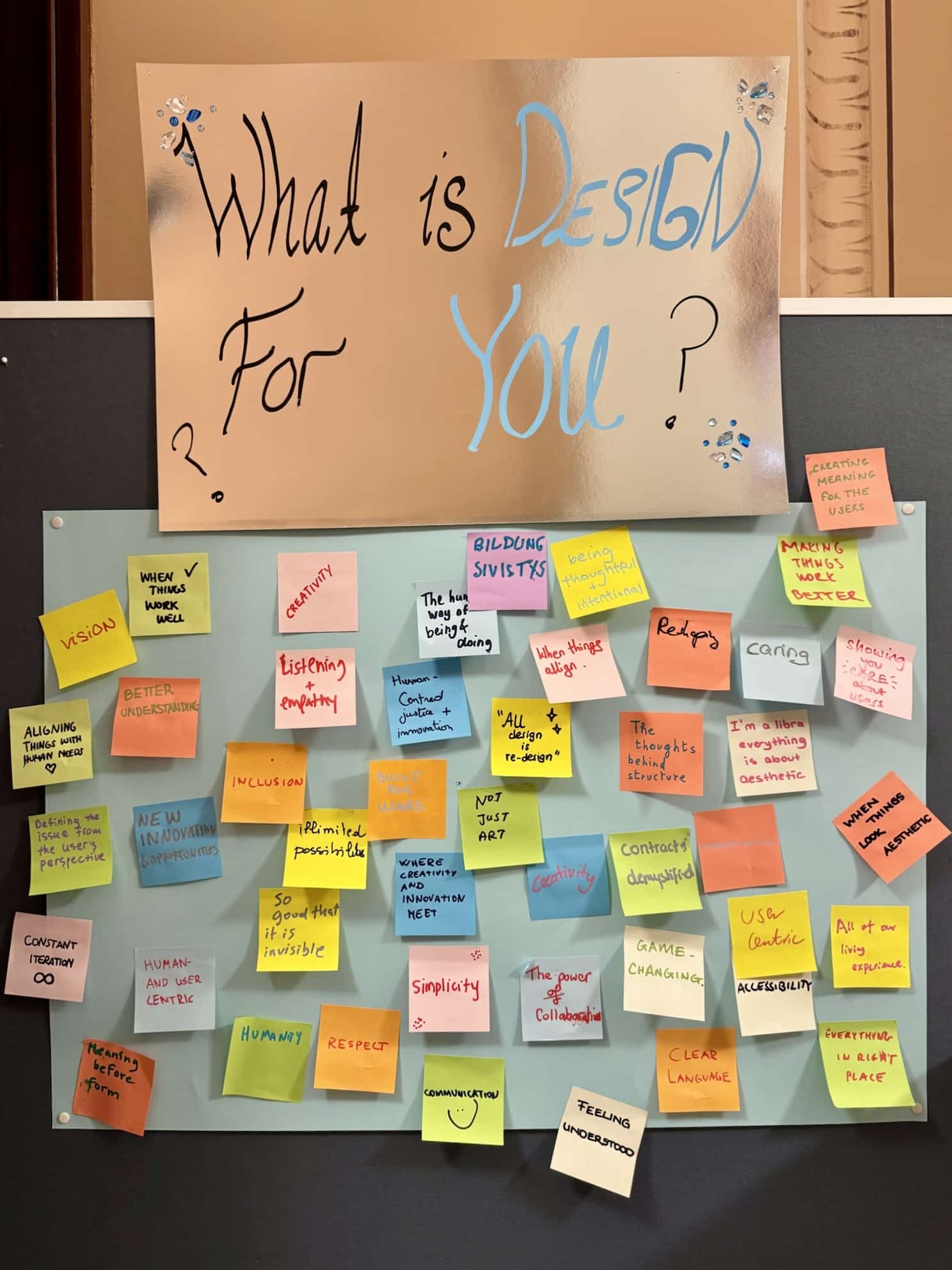

Was ist Legal Design?

Legal Design verbindet juristisches Fachwissen mit der Methode des Design Thinking. Ziel ist es, Rechtssysteme, Prozesse und Dokumente menschenzentrierter zu gestalten und Barrieren durch Sprache, Visualisierung und effiziente Services abzubauen. So entstehen interdisziplinäre Lösungen und echte Vorteile für Nutzer sowie die Organisationen, die Legal Design gezielt zum Einsatz bringen.

Legal Design und KI

Wie fast überall war auch bei diesem Summit das Thema KI allgegenwärtig. Es wurde aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, und die zentrale Frage lautete: Wie verändert künstliche Intelligenz das Rechtssystem, und welche Rolle spielt Legal Design dabei? Antti Innanen griff das Thema in seiner Opening Keynote auf und brachte AI Agents ins Spiel. Dabei betonte er vor allem, dass KI nicht als Feind, sondern als Enabler verstanden werden sollte. In seinem Workshop „Can AI Agents Master Legal Design?“ konnte man das direkt selbst ausprobieren.

Prof. Dr. Christian Djeffal sprach über die Kunst des Legal Prompt Engineering. Juristen sind sich dabei einer ihrer größten Stärken oft noch nicht richtig bewusst: der sprachlichen Präzision. KI zu nutzen bedeutet jedoch auch, Verantwortung zu übernehmen und die Kontrolle über die Ergebnisse zu behalten. Wir sind die Anwender und es ist unsere Aufgabe, die Technologie bewusst und verantwortungsvoll einzusetzen. Ein unreflektiertes Übernehmen von Ergebnissen ist dabei keinesfalls zielführend.

Globale Perspektiven von Madagaskar bis Thailand

Besonders eindrucksvoll war die Vielfalt der Perspektiven auf Legal Design und Recht. Dadurch wurde deutlich, dass die Methoden und Lösungsansätze nicht ohne Weiteres auf jede Region übertragbar sind. Während in Europa aktuell technische Lösungen im Vordergrund stehen, haben in Madagaskar beispielsweise nur rund 20 % der Bevölkerung Zugang zum Internet. In Thailand stoßen nutzerzentrierte Ideen, wie die einer Vermittlungsplattform für Anwälte, auf ein wenig innovatives Justizsystem. Dorra Harrar berichtete von Access-to-Justice-Projekten in Tunesien, bei denen unter Einbindung der Betroffenen ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wurde. Der bloße Zugang zu Informationen reichte dabei nicht aus. Gerechtigkeit konnte erst entstehen, als sie auch tatsächlich im Leben der Menschen spürbar wurde.

Dieses Bewusstsein für unterschiedliche Lebensrealitäten wurde durch den Vortrag von Nina Toivonen abgerundet. Sie betrachtete uns Menschen als Teil eines sich gegenseitig bedingenden, multi-intelligenten Ökosystems. Nichtmenschlichen Akteuren sei in unserem Rechtssystem bislang nur wenig Platz eingeräumt worden, was angesichts aktueller Entwicklungen dringend hinterfragt werden sollte.

Gesetze neu denken

Neben Access-to-Justice war auch Law-Making ein zentrales Thema des Summits. Jenni Hakkarainen verglich gute Gesetze mit Design-Patterns: Sie sollten präzise, konsistent und einfach anwendbar sein. Aber damit sei es nicht getan. Genauso wichtig sei es, dass komplexe Regelungen verständlich erklärt und visualisiert werden. Damit die Abläufe der Gesetzgebung transparent werden und Menschen Gesetze nachvollziehen können. Es braucht Systeme, die im Alltag funktionieren. Genau hier kann Legal Design die Verbindung zwischen dem Justizsystem und der Lebensrealität von Menschen herstellen.

Finde Dein WHAT IF

Bei den vorgestellten Use Cases fiel besonders auf, dass viele Lösungen aus ganz alltäglichen Problemen entstanden sind. Design Thinking lässt sich gerade dann gut einsetzen, wenn man an die eigenen Grenzen stößt. Die Lösung eines zunächst individuellen Problems kann oft strukturelle Veränderungen nach sich ziehen, wenn man sich ihr mit Mitteln des Designs nähert. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel lieferte Angélica Flechas in ihrer bewegenden Keynote. Sie berichtete von ihrem Kinderwunsch, dem Prozess des Einfrierens von Eizellen und der Idee, weibliche Fruchtbarkeit zu versichern, um Frauen mehr Freiheit bei der Familienplanung zu ermöglichen. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wertvoll Kreativität in allen Lebensbereichen sein kann.

Der Summit endete mit der Closing Keynote von Lina Keßler und Astrid Kohlmeier, die mit fünf Mythen des Legal Design aufräumten. Sie adressierten dabei zentrale Missverständnisse, die den Fortschritt in Legal Tech, Legal Innovation und Legal Operations oft ausbremsen – und wie man diese überwinden kann.

Wir verließen Helsinki voller Inspiration und neuer Ideen. Der Summit hat erneut gezeigt, wie viel Potenzial im verantwortungsvollen Einsatz neuer Technologien steckt, wie gestaltbar unser Rechtssystem ist und welche Kraft interdisziplinäre Zusammenarbeit entfalten kann.

Der Legal Design Summit in Bildern

Ein großes Dankeschön geht an das Team des Legal Design Summit und die vielen Freiwilligen unter der Leitung von Mia Ihamuotila und Sade Mäntylä, die diese besondere Konferenz erst möglich gemacht haben. Sie haben einen Raum geschaffen, in dem Ideen wachsen und Visionen Realität werden können.

Sandra Sewald ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Legal Tech Team einer Großkanzlei in Düsseldorf und studiert parallel Rechtsinformatik im Master an der Universität Passau. Neben Legal Tech begeistert sie sich für Legal Design, das sie unter anderem an der HPI d.school vertieft hat.